• Mercredi 18 octobre 2023 – 9h30 / 17h30

• Mercredi 18 octobre 2023 – 9h30 / 17h30

• En présentiel à Poitiers et en visioconférence : lien de connexion

Faculté des Sciences humaines et arts, hôtel Berthelot, salle Crozet

24 rue de la chaîne – Bât. E13

Programme

• 9h30 – Accueil

• 9h45 – Gaïd Andro et Fanny Le Bonhomme

Introduction

Premier panel – Le devenir des lieux d’enfermement, quels choix patrimoniaux ?

10h-12h30

• 10h – Mathilde Rossigneux-Méheust (LARHRA, Université Lyon 2)

Conflits mémoriels et choix patrimoniaux à Villers-Cotterêts (1808-2023). Récit d’un échec

• 10h30 – Hervé Guillemain (Temos, Le Mans Université)

Que faire des vieux hôpitaux psychiatriques ? De l’abandon à la réhabilitation, quelques exemples récents

• 11h – en visioconférence – Emmanuel Laot (INSEAC, Guingamp)

L’ancienne prison de de Guingamp, de l’ombre à la lumière (1841-2023)

• 11h30 – Aurélie Audeval (Université de Lille, Institut de Recherches Historiques du Septentrion – IRHiS)

Histoire/mémoire des lieux d’internement. Perspectives de recherches et présentation du réseau ReSI

• 12h – Questions/discussion

Deuxième panel – Patrimonialisation et enfermement : quels enjeux ? Quelle place pour les sciences sociales ?

14h-16h

• 14h – Gaïd Andro (CREN, Université de Nantes) et Fanny Le Bonhomme (Criham, Université de Poitiers)

La reconversion de la prison Jacques-Cartier (Rennes) : une occasion à saisir pour les sciences sociales ?

• 14h30 – France Huart et Xavier Rousseaux (UCLouvain, Asbl 9 m2)

Entre punition, mémoire et tourisme : questions sur le patrimoine pénitentiaire en Belgique

• 15h – Fabienne Huard-Hardy (chargée de mission Histoire-Patrimoine, CRHCP, ENAP)

Patrimoine et mémoire pénitentiaire : les enjeux d’un espace pédagogique à l’ENAP

• 15h30 – Questions/discussion et pause

• 16h15 – Conclusions par Fanny Bugnon (Tempora, Rennes 2)

• 16h45 – Discussion générale

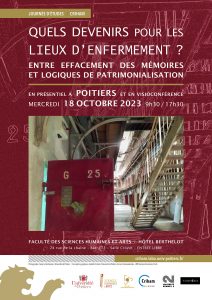

Présentation

Quels devenirs pour les anciens lieux d’enfermement ? Entre conservation et effacement des mémoires, que faire de ces édifices, souvent dégradés, qui s’insèrent dans le tissu urbain tout en matérialisant l’histoire de populations mises à l’écart ? À l’heure où de nombreuses prisons intra-urbaines, construites à l’aube du XXe siècle, ferment leurs portes, en France comme en Europe, laissant au cœur des villes de grands édifices vides et silencieux, la question du devenir de ces lieux se pose avec acuité et il s’agit ici d’élargir la réflexion à l’ensemble des lieux d’enfermement, qu’il s’agisse de prisons, de colonies pénitentiaires, de maisons de redressement, de maisons de retraites, de camps d’internement, etc. Comment penser le futur de ces lieux, entre effacement des mémoires marginalisées et logiques sélectives de patrimonialisation ? Quels sont les enjeux historiques, mémoriels et politiques, qui traversent les processus de transformation des lieux d’enfermement ? Quels sont les « angles morts » ou les impensés des politiques de patrimonialisation1?

Autant de questions que nous souhaiterions soulever durant cette journée d’études qui s’inscrit dans une réflexion portée depuis plusieurs années par l’équipe de Criminocorpus en ce qui concerne le patrimoine judiciaire2, et poursuivie en 2018 par Fanny Bugnon et Gwenola Ricordeau au sujet du patrimoine carcéral3. Lors de cette journée, il s’agira de confronter les logiques d’effacement et de patrimonialisation à l’œuvre en ce qui concerne des lieux d’enfermement aux finalités diverses, d’une maison de retraite à une colonie pénitentiaire, en passant par une prison, un hôpital psychiatrique ou un camp d’internement. Cette approche comparative vise au décloisonnement de l’histoire des lieux d’enfermement tout comme de l’analyse de leur mise en mémoire.

Dans cette perspective, une entrée par étude de cas sera privilégiée. En effet, l’échelle locale semble particulièrement appropriée pour saisir les enjeux pluriels qui entourent ces projets de transformation, qui ne font généralement pas l’objet d’un consensus immédiat parmi les multiples acteurs engagés (élus, associations citoyennes, promoteurs immobiliers, universitaires). Les anciens lieux d’enfermement et les politiques de réhabilitation qu’ils induisent, de l’oubli à la conservation, donnent ainsi accès à la « multi-vocalité » qui sous-tend toujours un processus de patrimonialisation envisagé comme « pratique négociée »4. Dans ce contexte, nous souhaiterions notamment interroger la place des sciences sociales dans les processus de transformation achevés ou en cours, en réfléchissant à l’articulation possible entre recherche historique, médiation scientifique, culturelle et artistique et dispositifs pédagogiques.

—

1 – Fanny Bugnon et Gwenola Ricordeau (dir.), « Système pénal et patrimonialisation : entre lieu de mémoire et tourisme carcéral », numéro spécial de Déviance et société, 2018/4, n° 42.

2 – Voir notamment Marc Renneville, Sophie Victorien (dir.), « Patrimoine sombre, sombre patrimoine. Mémoires et histoires de justice », Criminocorpus, à paraître.

3 – Fanny Bugnon et Gwenola Ricordeau (dir.), op. cit.

4 – « Les projets patrimoniaux retiennent ainsi notre attention en tant que nouvel enjeu de société, dans la mesure où ils investissent des espaces publics qu’ils remodèlent par des recours polysémiques à la mémoire, au passé, aux territoires et aux identités », Julien Bondaz, Cyril Isnart et Anaïs Leblon, « Au-delà du consensus patrimonial. Résistances et usages contestataires du patrimoine » dans Civilisations. Revue internationale d’anthropologie et de sciences humaines, 61-1, 2012.

Informations complémentaires

Lien de connexion en visioconférence

https://univ-poitiers.webex.com/meet/fanny.le.bonhomme

Contact

Fanny Le Bonhomme

✉ fanny.le.bonhomme@univ-poitiers.fr